8月29日,自然资源部、国家数据局联合发布2025年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例,60个典型案例入选。为了更好地发挥典型案例对实践的指导作用,《中国自然资源报》推出典型案例系列报道,此为第六篇。

近年来,随着我国生态文明建设的深入推进,“绿水青山就是金山银山”理念已深入人心。在首都北京,这场绿色变革尤为瞩目。十余年间,北京坚持攻坚创新,实现了从“雾里看花”到“蓝天常在”的生态蜕变,创造了备受赞誉的“北京奇迹”,并获得联合国环境署的高度认可。

在推进首都生态文明建设的进程中,北京市测绘设计研究院充分发挥时空信息专业智库与空间大数据服务优势,携手生态环境部门,紧扣“数据为笔、科技为墨”的创新理念,构建了多维监测网络。通过“天眼”洞察全域生态本底与安全格局,借助“人眼”感知人居生态品质与民生冷暖,织密城市生态治理的“智慧神经”,持续绘就超大城市可持续发展的数字生态新画卷。

“天眼”监测,全域生态一目了然

2021年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,明确提出建立生态产品调查监测机制、生态产品价值实现推进机制等六大机制。为贯彻中央部署,北京市委、市政府于2022年12月印发《北京市建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》,明确要求基于现有自然资源和生态环境调查监测体系,开展生态产品基础信息调查,摸清各类生态产品数量、质量等底数。

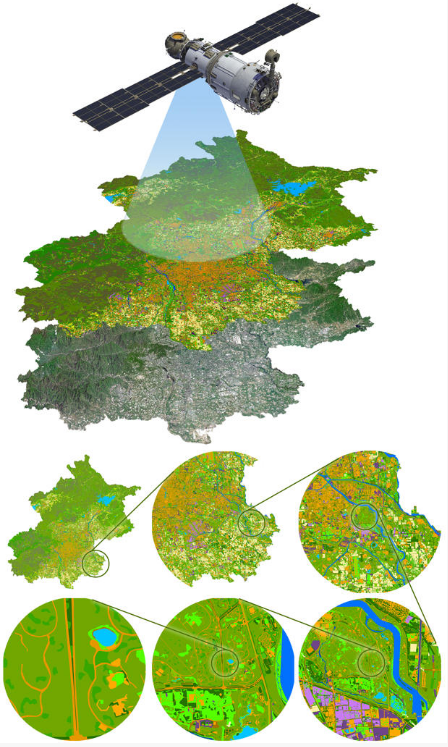

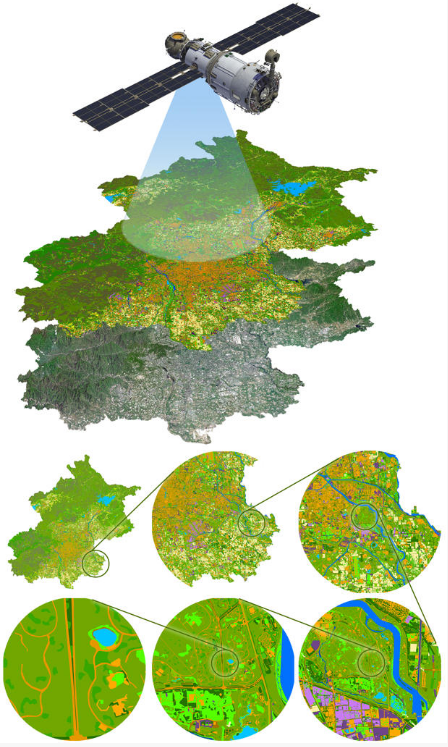

为建立生态产品动态监测制度,及时掌握其数量分布、质量等级、功能特点、保护与利用状况,夯实生态产品价值实现的“数字底座”,北京市测绘设计研究院依托“天眼”,集成激光点云、三维Mesh模型和亚米级高分辨率数字正射影像(DOM)等空天信息技术,构建了覆盖全市的“生态一张图”,建立了契合北京超大城市生态特征的“8个一级类—31个二级类—40个三级类”分类体系,实现了从自然生态系统(如森林、草地、湿地、河流)到人工生态空间(如城市公园、道路绿化)的全要素覆盖。

针对中小微绿地、口袋花园、院落绿化等典型场景,北京市测绘设计研究院制定了专项识别标准,既能够如卫星遥感般掌握全市生态全貌,又能像显微镜一样精准识别每个小微绿地,实现了“大处不漏、小处不糙”的全市百万量级斑块的生态摸底,显著提升了分类精度与应用实效。

此外,北京市测绘设计研究院牵头起草了北京市地方标准《生态系统分类制图技术规程》,明确了从信息采集到成果制图的全流程技术要求和质量管控指标,强化了该项工作的社会影响力,并为制图工作提供了坚实的技术支撑与标准保障。

这一系列成果为首都生态产品价值实现提供了坚实的数据基底与技术支撑,直接服务于GEP核算、生态环境质量评价、生态保护修复监督等工作,不仅有助于落实“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”及“两山”理念,还推动了生态系统多样性、稳定性和持续性的提升,为北京加快建设人与自然和谐共生的现代化都市、实现高质量发展筑牢绿色根基,也为超大城市的生态精细化治理与生态产品价值实现机制建设贡献了“北京经验”。

人眼感知,绿色福祉可感可知

除了以“天眼”观全局,北京时还创新引入“绿视率”指标,从市民视角评估城市绿化品质。

绿视率是指人的视域范围内,林、田、水、草、花等生态要素所占的比率。这一指标作为城市更新中生态保护修复效果的重要表征,反映了在既有城市绿地基础上,通过见缝插绿、疏解建绿、微小绿地建设等措施所取得的成效。北京市通过研发仿生视觉感知系统,实现高效、自动化的绿视率调查,科学衡量市民身边有多少“可见的绿”。相关成果已纳入北京市生态环境公报和民生监测体系,推动城市生态建设更加贴近人的需求。

北京市测绘设计研究院创新性地从人的环境感知视角切入,通过立面空间评价城市绿化水平,构建了“人眼感知”与“天眼监测”协同的立体化评估模式。为实现绿视率的快速、自动化、精准化调查评估,团队研发了基于仿生视觉感知机理的绿视率外业调查系统:通过对工业级相机进行人眼视觉感知参数标定,使其光学响应、视觉响应更贴近真实视觉体验;集成多模GNSS、高精度里程计,结合定距/定点等多模式曝光控制和五轴防抖技术,实现在60公里/小时行驶速度下厘米级定位与连续、稳定的立面生态空间图像采集。在数据智能化处理方面,系统配套了智能控制、AI解译、自动分析软件集群,实现了从图像采集到海量图像绿色要素识别提取、绿视率计算、评估与分析的全流程、一体化的绿视率调查评估,显著提高了数据处理的效率与结果的客观性、可靠性。同时,该院还起草了北京地方标准《绿视率调查评估技术规程》,在国内首次科学量化了城市三维绿化视觉成效与居民绿色空间感知水平,为全国城市建成区生态品质提升提供了示范和借鉴。

绿视率测算成果已连续发布于《2023年北京市生态环境状况公报》《2024年北京市生态环境状况公报》中,作为重要指标支撑全市生态环境质量评价和“七有”“五性”考核,科学评估了城市公共空间的绿色亲和度与居民获得感。这一创新实践不仅推动了以人为核心的城市生态评价系统,也为中国超大城市推动高质量生态建设、探索“绿水青山”融入市民日常生活提供了可复制的技术路径,形成了具有全国示范价值的北京经验。未来,北京将继续深化绿视率应用,提升广大市民的绿色获得感,巩固首都生态文明建设的技术引领地位。

实景三维破题,生态底图精雕细琢

北京市测绘设计研究院以构建高标准“数字底座”为目标,综合运用以激光点云、三维Mesh模型和亚米级高分辨率数字正射影像(DOM)为代表的空天信息技术体系,打造“天空地”一体化的立体感知网络,提升生态产品监测的准确性、全面性与时效性。

该院充分发挥激光点云技术在三维地理信息高精度采集方面的独特优势,通过精准获取地表植被的高度、垂直结构等参数,有效支持植被类型精细化分类,克服了传统光学遥感在垂直维度感知的局限。同时,借助三维Mesh模型技术,实现了地物真实表面纹理与几何结构的高度融合,构建出具有高逼真度的实景三维场景,不仅支持可视化管理,更通过空间量算、通视分析、规划模拟等三维空间分析功能,为生态产品的空间规划和功能评估提供直观可靠的数字映射。

北京市在多项规划中强调生态建设,要求对绿地水系开展评估与修复,建设绿道、通风廊道与蓝网系统,提升绿视率与三维绿化水平,加强绿色感知,提升人们的绿色获得感。

北京市测绘设计研究院通过多项技术的有机融合与协同应用,实现了从宏观区域生态格局分析,到中观生态系统服务功能评估,再到微观特定地物动态监测的多尺度、全要素感知能力,为北京市生态产品价值实现的规划、管理、交易与考核、生态环境质量监测提供了坚实的空间信息支撑与决策依据。

北京市始终秉持着以人为本的理念,将生态治理成果转化为市民可感受、可共享的绿色福利。依托系统治理和智慧监测,在显著提升生态环境质量的同时,形成了具有示范意义的超大城市生态精细化治理“北京方案”,为全国生态文明建设贡献了可复制的技术路径和实践经验。